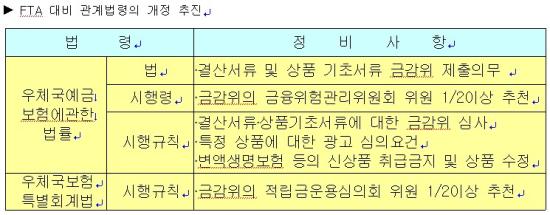

IMF 외환위기 이후 우체국보험은 안정성, 가입의 편리성, 상대적으로 저렴한 보험료, 정부의 지급 보증성 등을 기반으로 2006년말 기준으로 총자산 20조7929억원의 거대 금융기관으로 커졌다. 특히 지난 한미FTA 협상 과정에서 미국 측은 세금을 내지 않고 금융감독당국의 감독을 받지 않는 등 민영보험사와의 형평성 문제를 들면서 ‘우체국보험은 특혜’라는 주장을 끊임없이 제기했고, 이에 우체국보험과 민영보험에 대해 동일한 법령과 감독규정 적용을 요구하였으나, 금감위의 감독기능을 강화하는 선에서 합의를 하였다.

18일 국회과기위 김영선 의원이 분석한 자료에 의하면, 우정사업본부가 FTA에 대응해서 관련 법개정을 하고 있지만 개정될 법에서도 우체국 보험이 소비자원이나 금융감독원의 재제를 받지 않기 때문에 보험 분쟁 발생시 민원처리가 부실하여 보험 가입자들의 권익이 보호받지 못할 위험이 존재한다는 것이다.

우정사업본부 측은 보험지급 분쟁 발생시 우체국 직원이 포함되지 않은 우체국 분쟁조정위원회와 상의하면 된다고 하지만 우체국분쟁조정위원회 위원 9명 중 소비자단체와 관련된 위원은 단1명에 불과하다.

벌써 2007년도 9월말 현재 보험민원 건수가 1649건에 이르며, 이중 민원인에게 긍정적인 손을 들어준 것이 559건으로 전체 3분의 1이다. 또한 최근3년 간 분쟁조정위원회의 조정건수도 70건에 이르는데 이 역시 전체 3분의 1에 해당하는 22건만이 민원인의 손을 들어주는 등 분쟁조정위원회에 가서조차 해결의 기미가 보이지 않는다. 또한 민원처리 전산화도 2006년 11월이 되서야 이뤄졌으며, 2005년 7월 이후에 소송파트가 생기는 등 그동안의 우체국 보험 민원 관리 시스템이 부실했음이 밝혀졌다.

또한 우체국 보험 민원처리 부실의 이유로 보험 판매 채널의 문제를 들 수 있는데 이는 전문보험관리사에 의해서만 판매가 이뤄지는 것이 아니라 전문지식이 부족한 집배원이나 창구직원이 부수업무로 창구에서 판매를 하여 많은 민원이 발생하고 있다는 것이다.

민영생보사는 강의식인 이론교육과 현장 체험을 통한 현장학습을 병행 실시하고 있는 반면 우체국 보험 교육은 대부분 이론식 강의와 사례소개 정도에 치우쳐 있다. 이렇게 이론 교육에만 치우치다 보니 현장 경험이 없어 민원 발생시에 책임의식이 없고, 또한 교육 수요자에 비해 교육의 전문 인력이 턱없이 부족하다보니 일반적인 지식전달 교육에 그치게 되는 것이다.

김 의원은 “우체국보험도 금융업인데 금융전문가가 있는 금융감독원의 감독을 받아야지, 왜 전문성과 객관성이 없는 정통부의 감독만을 받는 건지 모르겠다”라고 지적하고, “단순히 보편적인 서비스와 공익성에만 호소하기보다 우체국 보험의 존재와 활성화를 위해 보다 장기적인 비전을 제시하는 것이 중요하다”고 강조했다.

![[테크크] 영화관에 스며든 뉴테크…삼성·LG전자, 빛 조절로 빛 볼까?](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20250418/art_1745821642_176x135.jpg)

![[내예기] LG유플러스가 고객을 ‘끌어당기는’ 법](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20250417/art_1745220365_176x135.jpg)

![[테크크] 영화관에 스며든 뉴테크…삼성·LG전자, 빛 조절로 빛 볼까?](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20250418/art_1745821642_78x71.jpg)