부산대-인하대, 촉매 없이 재활용 가능한 고분자 전해질 개발

촉매 없이도 강력한 접착, 사용 후 분리 재활용 가능하고 리튬염 회수까지…차세대 친환경 기술 활용 기대

손혜영기자 |

2025.09.16 13:20:10

손혜영기자 |

2025.09.16 13:20:10

전기차와 휴대전화 등에 쓰이는 배터리에서 ‘전해질’은 필수적이면서도 핵심적인 부품으로 꼽힌다. 전해질은 전극 사이에서 이온을 전달해 전류를 흐르게 하는 매개체로, 차세대 에너지 산업의 중요한 화두로 떠오르고 있다.

전해질은 보통 배터리를 다 쓰고 나면 함께 버려지지만, 국내 연구진이 이를 다시 배터리용 전해질로 되살리는 기술을 개발했다. 새 전해질은 복잡한 촉매가 없어도 재가공·재활용이 가능하고, 안에 들어 있던 리튬염까지 회수할 수 있어 친환경적이다. 무엇보다도 기존 전해질과 비슷한 기계적 강도와 전기 전도 특성을 유지해, 실제 배터리에 다시 활용할 수 있는 가능성을 보여줬다.

기존 전해질의 한계를 넘어선 이 기술은 전기차 배터리, 에너지 저장장치(ESS) 등 미래 운송과 에너지 분야에서 획기적인 전환점을 마련할 것으로 기대된다.

부산대학교는 응용화학공학부 김채빈 교수 연구팀이 인하대 고분자공학과 최우혁 교수 연구팀과의 공동연구로, 재활용 가능한 열경화성 고분자 기반 고체 고분자 전해질 개발에 성공했다고 16일 밝혔다.

이번 성과는 에너지·환경 분야의 핵심 과제인 차세대 리튬금속전지의 안정성과 지속가능성을 동시에 해결할 수 있는 새로운 대안으로 주목받고 있다.

차세대 전지의 핵심 소재인 고체 고분자 전해질은 이온전도성과 기계적 안정성을 동시에 요구받는다. 그러나 기존 열경화성 고분자는 일단 가교되면 다시 가공하거나 재활용할 수 없어 환경 부담과 고비용 문제를 안고 있었다.

연구팀은 이러한 한계를 극복하기 위해 동적 공유결합(covalent adaptable network, CAN)에 주목했다. 이 결합은 필요시 가역적으로 끊어지고 다시 형성될 수 있어 기존의 열경화성 고분자와 달리 재활용·재가공이 가능하다는 장점이 있다.

이전에도 해외 연구에서 동적 공유결합을 전자재료나 구조용 소재에 적용하려는 시도가 있었으나, 전해질 소재로 적용해 강한 접착력·기계적 탄성·이온 전도성을 동시에 확보한 사례는 드물었다.

이번 연구에서는 촉매가 전혀 필요 없는 동적 공유결합 기반 고분자 전해질을 설계해 사용 후에도 재활용과 리튬염 회수가 동시에 가능한 혁신적인 소재를 선보였다.

기존 전해질 연구에서는 열경화성 고분자가 갖는 높은 안정성 덕분에 전지 안정성을 확보할 수 있었지만, 한 번 가교되면 재가공이 불가능하고 폐기 시 재활용이 전혀 되지 않는 한계가 있었다. 일부 연구에서는 가교 밀도를 낮추거나 가소제를 첨가해 가공성을 확보하려 했으나 이 경우 기계적 강도와 전기화학적 안정성이 크게 떨어져 실제 응용에는 어려움이 많았다.

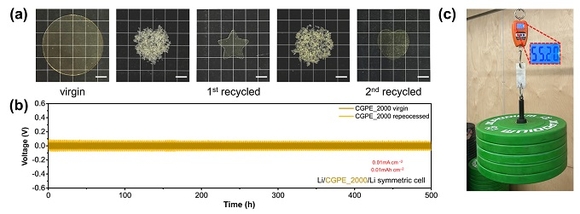

반면 이번 연구에서는 동적 공유결합(CAN)을 고체 전해질에 적용했다. β-아미노에스터 기반의 가역적 결합을 도입해 전지 구동 중에는 강력한 네트워크로 안정성을 유지하다가 필요시 가열을 통해 결합 교환 반응으로 네트워크가 재배열될 수 있다. 또한 사용 후 가열 및 용매 처리를 통해 가교 구조를 해체하고 전해질로부터 리튬염을 회수할 수 있도록 설계했다.

이러한 전해질의 메커니즘은 이온·고분자 사슬 동역학 분석 및 이온 수송 메커니즘 해석을 통해 분자 수준에서 명확하게 규명됐다. 아울러 응력 완화와 점탄성 전이 분석으로 분자 네트워크의 동적 교환 반응과 사슬 운동성에 따른 점탄성 모드 전환 역시 정밀 분석됐다.

연구팀은 해당 고분자 전해질을 합성한 뒤 리튬금속 전지에 적용해 장시간 구동 안정성과 전극 계면 접착력을 확인했다. 또한 사용 후 소재를 용매 처리해 전해질 고분자와 리튬염을 분리할 수 있을 뿐 아니라, 분리 전 소재 자체를 전해질로 재사용하는 것도 가능함을 보여줌으로써 기존 전해질에서는 구현하기 어려웠던 완전 재활용 전지 시스템을 실증했다.

특히 회수된 리튬염은 순도 저하 없이 다시 전지 제조에 활용할 수 있다. 이는 현재까지 보고된 고분자 전해질 기술 중에서도 지속가능성과 성능을 동시에 충족하는 의미 있는 성과로 평가된다.

김채빈 부산대 교수는 “이번 연구는 차세대 리튬금속전지의 안정성과 지속가능성을 동시에 확보할 수 있는 새로운 가능성을 보여줬다. 특히 사용 후에도 재활용 가능한 전해질 기술은 미래 운송과 에너지 산업의 친환경 전환을 앞당길 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구는 부산대 김채빈 교수, 인하대 최우혁 교수가 공동 교신저자, 부산대 응용화학공학부 양미옥 석사과정생과 인하대 고분자환경융합공학과 전용하 석사과정생이 공동 제1저자, 부산대 응용화학공학부 윤여명 박사과정생이 공동저자로 수행했다. 한국연구재단과 과학기술정보통신부의 지원을 받았다.

해당 연구 결과는 에너지 및 친환경 재료 분야의 저명한 국제 학술지 『저널 오브 머티리얼즈 케미스트리 에이(Journal of Materials Chemistry A)』 온라인 8월 20일자에 게재됐으며, 연구의 우수성을 인정받아 표지 논문으로 선정됐다.

![[지방선거 여론조사] 민주당이 8년만에 부-울-경 휩쓰나](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260105/art_1769741627_176x135.jpg)

![[유통통] 유통가 장악한 ‘이것’…‘두쫀쿠 열풍’의 명암](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260105/art_1769488418_176x135.jpg)

![[지방선거 여론조사] 민주당이 8년만에 부-울-경 휩쓰나](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260105/art_1769741627_78x71.jpg)