오늘 아침 신문들을 보니 이재명 대통령이 지난 1일 ‘취임 100일 기자회견’에서 말한 이른바 ‘권력서열론’을 비판하는 글들이 다수 올라와 있다.

‘대통령이 삼권분립을 침해하고 있어 삼권분립이 위태롭다’는 주장들이다. 과연 그런가?

세상이 비주얼로 돌아가고 있다고 하니, 그림으로 보여주기 위해 기왕에 만들어져 있는 삼권분립 관련 이미지들을 찾아봤다. 대개는 국민을 제외하고 행정부, 입법부, 사법부가 삼각형을 이루고 있는 그림들이 많았다. 국민이 빠져 있는 그림들이다.

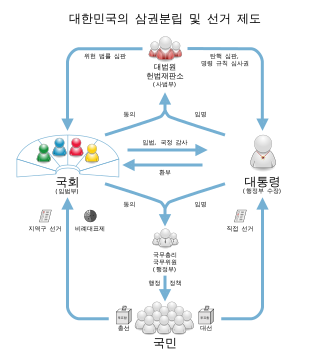

위키피디아에서 국민이 포함된 좋은 그림을 찾긴 했으나, 문제는 국민이 맨 아래 그려져 있다는 점이었다.

물론 모든 권력의 원천이 국민으로부터 출발하는 민주주의 국가이니 국민이 맨 아래 토대를 이룬다는 점에서 이렇게 그렸을 수는 있겠으나, 문제도 있었다. 선거를 거쳐 직접선출 권력(대통령 + 국회)이 위임권력 기관인 사법부를 임명하는 모습을 보여주기 위한 것이겠으나, 자칫 사법부가 가장 힘이 센 기관으로 보일 수도 있어서다.

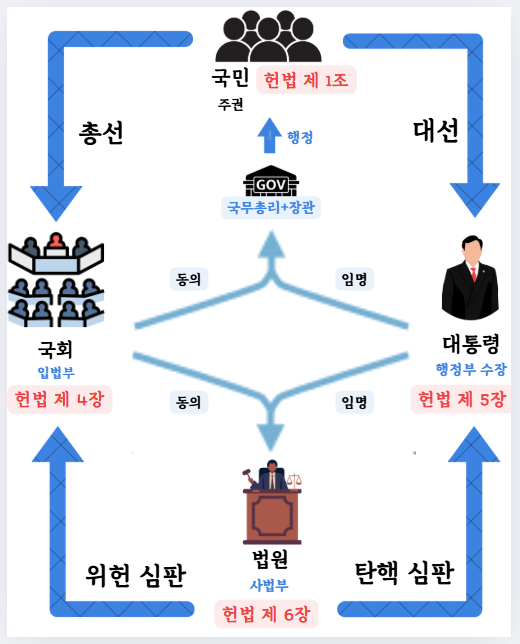

그래서 그래픽을 잘 그리지도 못하는 필자가 직접 그림을 다시 그려보았다. 국민을 제일 위에 올려놓은 그림이다. 이렇게 그림을 그리는 게 이른바 ‘국민주권 시대’에 가장 어울린다.

과거 국민을 ‘개-돼지’ 취급했던 대한민국의 역사에서는 위키피디아의 그림처럼 권력의 출발점이라는 국민이 가장 아래에 위치해, 마치 분수가 물을 힘겹게 뿜어올리듯, 권력을 대통령에게로, 국회에게로 뿜어올려줘야만 했다. 그것도 선거철이라는 아주 한정되고 특별한 시기에 한해서만.

헌법 조문을 거꾸로 읽게 만드는 과거의 삼권분립 그림들

하지만 이제 국민주권 시대라면 국민 주권은 가장 상부에 위치하며, 마치 백두산 천지의 물처럼 아주 편하게 아래로, 물의 습성 그대로 흘러내려가는 게 이치에 맞다. 주권의 원천인 국민이 대통령에게로, 국회의원에게로 물을 내려 뿌려주면 그 권력을 받아든 대통령과 국회의원이 사법부의 대법관 등을 제청-임명하면서 위임권력을 행사하도록 해주는 게 맞다.

이 대통령이 말한 “삼권분립이지만 권력서열이 있다”는 말은 헌법학자 누구에게 물어보아도 진리다.

그래서 헌법은 가장 앞의 제1조에 ‘대한민국의 주권은 국민에게 있고, 모든 권력은 국민으로부터 나온다’고 했고, 이어 권력의 서열대로 제4장에 국회, 5장에 대통령, 6장에 법원 관련 내용을 기술했다.

위키피디아의 그림대로라면 위에서부터 그림을 헌법 조문에 따라 읽는다면, 6장 → 5장 → 4장 → 1조의 순서로 읽어야 하니, 헌법 정신에 맞지 않다.

삼권분립을 흔히 잘못 이해하는 점은, 행정-입법-사법이라는 3부가 마치 독자적으로 존재하는 것처럼 오해할 수 있다는 점이다.

삼권의 원래 의미는 ‘정부를 구성하는 세 큰 덩어리’를 말하는 것이다. 대의제로 운영되는 정부 아래에 세 종류의 권력을 두어 서로 견제-균형을 취하라는 것이 삼권분립의 정신이지, 행정부(정부)와 맞서거나 완전히 독립된 사법부가 존재하라는 게 헌법 정신이 아니다.

사법부 역시 국민이 위임한 정부의 한 기능

사법부 역시 정부의 한 기능이기 때문에 대법관의 임명을 국회가 제청하고 대통령이 임명하는 것이다. 대통령이 거부하면 대법관 임명이 안 되는 게 왜 그렇겠는가?

사법부의 권력서열상 위치를 김종인 박사의 책 ‘독일은 어떻게 1등 국가가 되었나’에서 읽어보자. 법원에 대한 국민의 신뢰도가 70~80%나 돼 한국의 50% 미만과는 비교가 안 되는 독일 법원을 얘기하면서 김 박사가 한 말이다.

“헌법상 대법관 제청과 임명 절차는 나름대로 독립성의 원칙을 갖는다고 하지만 어쨌든 최종 임명권은 대통령이 갖고 있다. 다른 권부에서 추천해도 대통령이 거부하면 통과가 안 된다. 그래서 사법부가 대통령 권력에 종속된다는 비판이 많다. 대통령이 누구인지, 여당이 어느 쪽인지에 따라 대법관 구성은 물론 대법원장 임명에도 상당한 변동이 생겨나는 것이다. 대체 이렇게 정치적인 사법부가 선진국 가운데 또 있나 싶을 정도다. 그러한 상황에 대법원이 헌법재판소 권한까지 갖춘다면 과연 어떤 일이 벌어질까.” (275~276쪽)

![[지방선거 여론] 민주당 후보 지지, TK 이어 서울에서 가장 낮아](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260206/art_1770342746_176x135.jpg)

![[CNB뉴스 위클리픽-전자] 삼성전자, 동계올림픽에서 모바일 혁신 기술로 선수-팬 ‘연결’ 外](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260206/art_1770339346_176x135.jpg)

![[내예기] “사업다각화로 제2도약 꿈꾼다”…에너지 영토 넓히는 삼양그룹](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260206/art_1770275403_176x135.jpg)

![[더불어금융⑤] ESG 실천하는 ‘작은기업’과 맞손…롯데카드의 특별한 ‘상생’](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260206/art_1770257984_176x135.jpg)