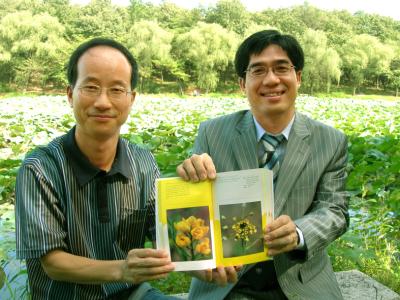

▲국내 최초로 한 대학캠퍼스 내의 자생식물군락을 소개한 책 ‘압량벌에 핀 야생화’를 펴낸 영남대 나공수(좌) 교수와 박선주 교수

봄, 여름, 가을, 겨울, 한국의 4계는 산과 들판에 피고 지는 이름 모를 들꽃들과 함께 오고 간다. 아무도 관심을 갖거나 보살펴주지 않아도 스스로의 강인한 생명력으로 때가 되면 폈다가 또 때가 되면 사라지는 들꽃들. 장미나 백합처럼 크고 화려한 꽃송이로 아름다움을 자랑하거나 진한 향기를 풍기지는 않지만, 우리들 가까이에서 조용히 자리를 지키며 잔잔한 기쁨을 전해주던 우리의 꽃이다. 그러나 개발여파에 밀려 점차 우리의 곁에서 사라져가고 있는 꽃이기도 하다.

이 들꽃들이 올 가을 영남대 교수들에 의해 한 권의 책으로 다시 피어났다. 개교60주년을 맞은 영남대가 캠퍼스 곳곳에서 자생하고 있는 야생화들을 소개한 ‘압량벌에 핀 야생화’를 최근 대학출판부에서 펴낸 것이다.

전국에 분포해있는 야생화에 대한 소개가 아니라 한 대학캠퍼스 내에 분포해있는 야생화에 대해 책으로 펴낸 것은 이번이 국내 최초다. 그만큼 영남대 캠퍼스가 넓고, 또 다양한 종의 야생화 및 자생식물들을 보유하고 있음을 반증하는 것이다.

총 430페이지(표지포함) 분량의 책에는 280만여㎡에 달하는 영남대 경산캠퍼스에서 자라고 있는 봄꽃 108종과 여름 꽃 166종, 가을꽃 80종 등 총 350여 종에 달하는 야생화들의 사진이 각각의 특징과 분포, 효능, 꽃말 등을 적은 설명글과 함께 실려 있다.

오뉴월 경 오염이 없는 곳에서만 자라나는 1등급 희귀자생식물 '은대난초'와 우리나라에서만 자라는 멸종위기의 일년생식물 '좀개갓냉이', 한여름의 더위를 피해 깊은 숲 속에서만 자라며 사구체염증에 효험이 있는 것으로 알려진 '노루발', 우리나라 특산종으로 경상남·북도와 전라남도, 충청북도, 경기도 등지에 분포하며 항균작용을 하는 것으로 알려진 가을꽃 '벌개미취' 등 일반에는 잘 알려져 있지 않은 이름의 야생화들이 가득하다.

사진은 영남대 나공수(羅工洙, 41, 일어일문학과) 교수가 지난 3년 동안 캠퍼스 곳곳을 돌아다니며 직접 찍은 것. 각각의 야생화에 대한 설명글은 식물계통분류학을 전공한 박선주(朴宣株, 41, 생물학과) 교수가 직접 썼다.

나 교수는 평소 캠퍼스를 산책하다 우연히 만난 이름 모를 꽃들을 처음에는 취미삼아 하나씩 둘씩 사진을 찍기 시작했고, 그 종류가 1백여 종을 넘어서자 체계화해야 할 필요성을 느꼈던 것. 이에 평소 절친한 사이였던 박 교수에게 자문을 구했고, 결국 두 사람의 공동 작업으로 책까지 펴내게 된 것.

이들은 수많은 야생화 등 희귀자생식물들을 간직한 영남대를 '식물 생태계의 보물창고'라고 일컫기에 주저함이 없다. 지금까지 이들이 조사한 바에 따르면, 영남대에 서식하고 있는 야생화 및 자생식물은 총 516종으로, 우리나라 전 국토에 분포해 있는 식물상 5천여 종의 약 10%에 달하는 규모다. 특히 금난초, 대극, 피나물, 조개나물, 노랑어리연꽃, 땅나리, 해국 등 멸종위기에 처한 1등급식물들도 상당수 자생하고 있어 한국의 식물자원 보존차원에서도 체계적인 관리가 필요하다는 것이다.

"지난 2년 동안 우리대학에서만도 수많은 자생식물들이 귀화식물들에 밀려 사라지는 것을 너무나 많이 보았다. 일례로 '가시연꽃'은 산림청이 지정한 희귀 및 멸종 위기식물 217종 가운데 보존우선순위 1순위에 해당하는 매우 희귀한 일년초 꽃인데, 2003년에는 민속원 뒤 작은 연못에서 발견할 수 있었지만 본격적으로 출판을 준비하기 시작한 2005년에는 이미 사라지고 없어 이 책에 실지 못한 것이 지금도 너무 아쉽다"고 말하는 이들은 "앞으로는 한 나라가 얼마나 많은 생물의 다양성을 확보하고 있느냐가 선진국을 가늠하는 주요한 기준이 될 것이다. 따라서 이제라도 점점 사라지고 있는 우리의 들꽃과 자생식물들에 대한 연구와 보존·관리에 더 많은 노력을 기울여야 할 것"이라고 말했다.

![[연중기획-기업과나눔(152)] 농가 돕기부터 업사이클링까지…대한항공의 ‘살뜰한’ 동행](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20250417/art_1745544999_176x135.jpg)

![[CNB뉴스 위클리픽-플랫폼] 네이버, 제21대 대통령 선거 특별페이지 오픈 外](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20250518/art_1746143515_176x135.jpg)