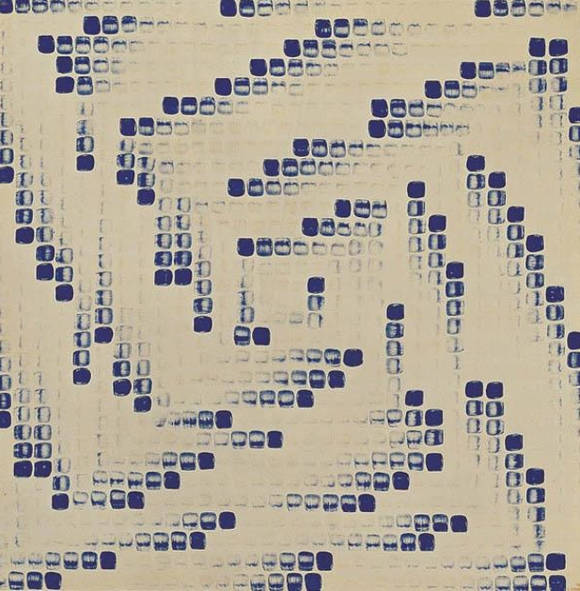

▲이우환, '점으로부터'. 캔버스에 유채, 117 x 117cm. 1976.

‘나도 그리겠네’, ‘이것이 몇 억씩에 팔린다면, 그림 그려서 돈 버는 건 참 쉬운 일이구만....’

아마도 이런 반응이 국내 및 해외 미술 시장에서 급격히 조명 받으며 눈에 자주 보이기 시작한 단색화에 대한 미술과 친하지 않은 대다수 일반인의 속생각일지 모른다. 설령 미술에 대한 관심이 있을지라도 아직 단색화라는 장르에 대한 난해함은 극복하기 어려운 것도 사실이다.

단색화라는 단어는 사실 우리나라 미술계에서도 들리기 시작한 지 몇 년 안 된 용어다. 그 안에는 미니멀리즘, 모노크롬, 모노하 등 세계 각지에서 일어났던 미술 운동의 개념들이 뒤섞여 있다. 국내에서는 이런 장르의 경향들과 함께 하는 '단색으로 이뤄진 추상화'를 우리나라의 동양적인 철학 배경을 포함한 고유의 장르로 만들기 위해 단색화라는 용어로 정의한 듯하다.

단색화가 세계 미술 시장에서 각광 받을 수 있게 된 배경에는 한바탕 유행이 휩쓸고 간 중국 미술의 후속 주자를 찾던 해외 경매 시장이 한국 현대 미술에 주목하면서부터라고 알려져 있지만, 그 이면에는 정-반-합을 거듭하며 발전하던 서구의 철학이 동양철학에서 귀착점을 찾게 된 상태라는 근본적인 배경이 있다고도 말할 수 있다.

이 글에서 서양 철학과 동양 철학의 차이점과 특이점 같은 거대 담론을 논할 수는 없다. 다만 서구적 사상과 동양적 사상의 추상 미술이라는 한정된 범위 안에서 얘기할 수 있는 차이점은, 인간과 물질의 관계에 관한 것이다. 잠시 살펴보자면, 세계 1-2차 대전이 끝난 이후, 인간 존재에 대한 허무함을 극복하기 위해 나타났던 다양한 운동은 크게 두 가지로 나뉠 수 있는데, 그 기준점은 바로 표현상에서의 인식의 유무다. 인간의 인식이 우위에 있고, 그 인식을 표현하는 도구로서의 물질이 하위에 있는 개념이 한 축을 이루고, 인식을 지우고 인간의 존재를 물질과 동등한 선, 즉 자연을 형성하는 한 개체로서 바라보는 다른 한 축이 존재한다.

추상 표현주의의 대표적인 화가 잭슨 폴록(Jackson Pollock)의 작품에 대한 클레멘트 그린버그(Clement Greenberg)와 해롤드 로젠버그(Harold Rosenberg)의 극명하게 다른 해석이 그 대표적인 예다. 회화의 평면성을 강조하며 순수함을 획득하고자 했던 그린버그의 이론은 미니멀리즘과 모노크롬이 대를 이었고, 폴록의 작업에 ‘액션 페인팅’이라는 이름을 붙이며 행위로 나타난 결과로서의 물질을 강조했던 로젠버그의 해석은 유럽의 엥포르멜 그리고 일본의 구타이 운동 및 모노하와 일치하는 부분이 있다.

이런 역사를 배경으로 우리나라의 단색화는, 일본에서 모노하를 일으킨 이우환의 작품을 필두로, 작품의 제작과정에서 인간의 인식이 앞서지 않는 동양적인 철학 배경의 독창성을 인정받는 것이다. 그렇기 때문에 보이는 결과물이 비슷한 것처럼 보여도 미니멀리즘, 모노크롬과 우리나라의 단색화는 근본적으로 다르다.

대충이라도 굳이 단색화의 배경에 대해 살펴본 첫 번째 이유는 최근 일어난 단색화 붐이 어떤 배경에 의해 생긴 것인지 개념 정리도 채 되지 않은 채 거품처럼 생겼다가 사그라질 것 같아 우려스럽기 때문이다. 그 의미는 미술작품의 정체성은 무시된 채, 투자 목적의, 그야 말로 도구로써의 물질로 존재하게 된다는 뜻이다. 두 번째는 단색화가 세계시장에서 각광 받은 이유는 시의성이 맞아 떨어졌기 때문이라는 것을 정리하기 위해서다. 서구철학이 찾고자 했던 답으로서 때마침 우리나라의 단색화가 나타난 것이다. 그뿐이 아니라, 우리나라 달항아리에 대한 폭발적인 관심 그리고 역지사지의 선 사상, 장자의 물아일체 등의 동양 사상을 배경으로 기능성을 배제한 채 물성 실험에 집중하는 공예의 흐름 모두가 물성에 관한 서구 철학 변화의 증거로 볼 수 있다.

한편, 올해 들어 국내 미술계가 단색화로 뜬 한국 미술에 대한 해외의 관심을 이어가기 위해 마련한 다음 주자는 민중미술인 듯하다. 갤러리계의 대기업이라 할 수 있는 가나아트의 전시를 시작으로, 5월에는 서울시립미술관의 전시가 마련돼 있으며, 3월 2일부터 시작하는 화랑미술제에도 적지 않은 작품이 등장할 것으로 예상된다.

하지만, 그 시작이었던 가나아트의 ‘리얼리즘의 복권’전은 민중 미술뿐만 아니라 시대정신을 반영한 사실주의적 작품들까지 '리얼리즘'이라는 한 단어로 묶어버린 점, 그리고 80년대 민중 미술이 현재 시점에서 다시 회고돼야 하는 당위성이 충분히 설명되지 않았다는 점에 대한 전문가들의 지적이 있었다. 이와 함께, 국내의 정치적 배경에서 탄생한 민중미술이 해외 시장에서 그 역량을 제대로 발취할지도 미지수다.

앞서 살펴보았듯이, 단색화에 대한 배경을 자세히 살펴보면, 단색화가 뜰 수 있었던 데는 갤러리들의 전략도 있었지만, 서구권이 주도하는 세계철학의 흐름과 시의성이 맞았다는 이유도 큰 것 같다. 민중 미술이 단색화와 같은 힘을 얻길 원한다면, 단순화시키고 상품화시키는 마케팅 전략으로 띄우는 것이 우선이 아니라, 그 안의 시대적 의미를 살펴보고 현시대와의 개연성을 마련하는 것이 우선일 듯싶다.

변화하는 철학과 함께 작가들의 표현 방식과 주제도 변하지만, 단 하나 변하지 않는 것이 있다면, 관객의 작품에 대한 이해와 소통에 대한 욕구다. 온 정신과 마음을 바쳐 완성한 결과물이 돈으로서만 가치가 평가된다면 정말 허무한 일이 아닐 수 없다. 앞으로 민중 미술에 관한 미술계의 전개도가 어떻게 펼쳐질지 우려 반 기대 반의 심정으로 바라본다.

▲이종구, '이씨의 여름'. 부대 종이에 아크릴릭, 150 x 210cm. 1991.(사진=가나아트)

![[구병두의 세상읽기] 인간이 AI를 통제해야 하는 이유](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20251251/art_1765769474_176x135.jpg)

![[내예기] ‘K-워터’ AI로 관리한다…한국수자원공사의 도전과 혁신](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20251250/art_1765416194_176x135.jpg)

![[CNB뉴스 위클리픽-전자] 삼성전자, 삼성 월렛에 기후동행카드 탑재 外](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20251250/art_1765499160_176x135.jpg)