부산대-하버드대, 연구모델·노화 따른 뇌손상 영향 밝혀

부산대 한의학과 조수인 교수팀, 하버드대 의대 공동연구 성과 美 학회지 발표

손혜영기자 |

2025.07.03 10:36:00

손혜영기자 |

2025.07.03 10:36:00

부산대학교 한의학전문대학원은 한의학과 조수인 교수 연구팀이 미국 하버드대 의대 연구팀과의 공동연구를 통해, 대표적인 허혈성 뇌졸중 동물모델인 중대뇌동맥폐색(MCAO) 실험에서 모델의 방식과 생쥐의 노화에 따라 뇌손상 양상이 달라짐을 규명했다고 3일 밝혔다.

이번 성과로 뇌줄중 치료를 위한 동물모델 연구의 신뢰성과 신약 개발 효율성 향상, 연령별 맞춤 치료 전략 마련 등 다각적인 활용이 기대된다.

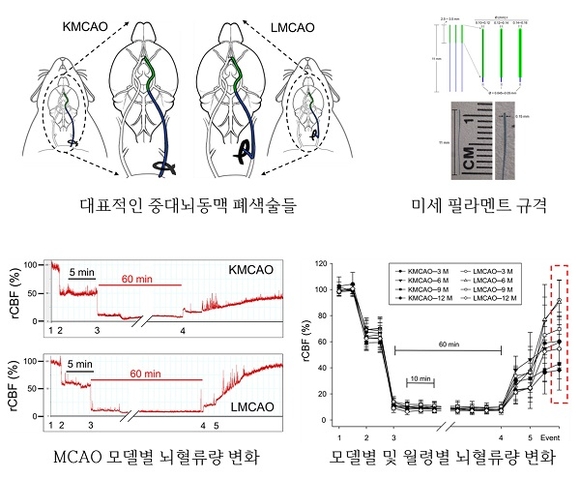

중대뇌동맥폐색(MCAO) 모델은 쥐 등 설치류의 뇌 혈관을 일시적으로 막아 뇌졸중과 유사한 상태를 만들어 뇌졸중을 연구하는 실험으로, Koizumi 방식(KMCAO)과 Zea Longa 방식(LMCAO) 두 가지가 널리 사용된다. 두 방법은 미세한 필라멘트를 삽입하는 경로에 따라 차이가 있는데, KMCAO는 ‘총경동맥’을 통해, LMCAO는 ‘외경동맥’을 통해 필라멘트를 넣어 혈관을 막는다.

기존 연구에서는 이 두 모델을 동일한 조건으로 간주해 사용하거나, 연구자의 숙련도에 따라 선택해 실험하는 경우가 많았다. 그러나 부산대 연구팀이 이들 모델을 생쥐의 월령(3·6·9·12개월령)에 따라 적용해 비교한 결과, 모델과 월령에 따라 허혈(혈관이 막힌 상태) 이후의 재관류(혈류가 다시 흐르기 시작한 상태) 시에 뇌혈류량의 회복이 다르고 이로 인해 각기 다른 양상의 손상을 일으키는 것으로 나타났다.

연구에 따르면, 3-6개월령의 생쥐에서는 허혈 이후의 재관류가 급격히 증가해 ‘활성산소에 의한 손상’이 심한 데 비해, 9-12개월령 생쥐에서는 노화로 혈관 회복력이 감소해 재관류가 낮게 나타나는 ‘허혈에 의한 손상’이 주로 일어남을 레이저 도플러 관측 결과 확인했다.

따라서 MCAO 모델 적용에 있어 LMCAO의 경우 3-6개월령의 젊은 생쥐에서, KMCAO의 경우에는 9-12개월령의 나이든 생쥐에서 뇌손상이 크게 나타났다. 모델의 재관류 특성과 생쥐의 혈관 회복 능력(노화에 따른 생리적 차이) 때문이다.

즉, 외경동맥을 통해 필라멘트를 삽입하는 LMCAO 방식의 경우, 필라멘트를 제거하면 비교적 자연스럽게 혈류가 다시 흐른다. 젊은 생쥐(3-6개월령)는 혈관 회복력이 좋아 재관류가 빠르게 일어나지만, 재관류가 너무 급격하면 활성산소 생성이 활발해져 오히려 뇌 조직 손상이 심해지는 ‘재관류 손상’이 발생한다. 결과적으로 젊은 생쥐에서는 혈류 차단(허혈)으로 인한 기본적인 손상에 재관류로 인한 손상까지 더해져 뇌경색이 더 크게 나타난다.

반면 총경동맥을 통해 필라멘트를 삽입하는 KMCAO 방식은 필라멘트를 제거하더라도 총경동맥을 영구 결찰(실로 묶어 흐름 차단)하기 때문에 재관류가 낮게 나타난다. 따라서 대부분의 손상이 혈류 차단 자체로 인한 손상인데, 나이든 생쥐(9~12개월령)는 재관류에 대한 혈관의 회복 능력이 떨어져 동일한 허혈 조건에서도 더 큰 손상이 일어난다. 재관류는 적게 일어나지만, 허혈에 더 민감한 고령 생쥐의 특성 때문에 손상이 더 큰 것이다.

이러한 연구결과는 기존에는 명확하게 해석되지 않았던 MCAO 모델링을 사용한 다양한 연구결과에 대한 이해를 높인다. 또한 허혈성 뇌졸중 환자에게 혈전용해제를 사용한 이후의 부작용을 이해할 수 있는 자료가 될 뿐만 아니라, 연령별 치료 대책을 수립하는 데도 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

조수인 부산대 교수는 “동물을 오랜 기간 관리하며 실험하고 기존과 다른 결과를 해석해 학술지에 게재하기까지 수년이 걸렸지만, 기존 MCAO 모델 사용의 문제점을 짚고, 뇌졸중 치료 연구의 정확성과 신뢰도를 높이는 중요한 기초를 제공한다는 점에서 보람이 크다”고 전했다.

실제로 지금까지 발표된 다수의 뇌졸중 전임상 연구에서는 동일한 모델과 조건을 사용했음에도 실험 결과에 큰 차이가 발생했었다. 일부 연구자들은 수많은 후보물질이 동물실험에서는 효과를 보였지만, 결국 사람을 대상으로 한 임상시험에서는 실패한 이유 중 하나가 바로 실험 모델의 일관성 부족이라고 지적하기도 했다.

이번 연구는 실험 모델의 선택과 해석이 결과에 미치는 영향을 명확히 제시했을 뿐 아니라, 향후 혈전용해제 등 치료제 개발 과정에서 생쥐의 월령, 모델 방식, 재관류 반응 등의 변수를 고려한 정교한 설계가 필요하다는 점을 부각시켰다. 특히 재관류에 따른 활성산소 손상이 강조되면서 향후 항산화 치료 전략이나 연령별 맞춤 치료 접근에도 활용도가 있을 것으로 보인다.

해당 연구 성과는 뇌혈류 분야의 전문 국제 학술지인 'JCBFM(Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 뇌혈류및대사학회지)' 온라인 6월 26일자에 게재됐다.

이번 연구는 국내외 공동연구로 진행됐으며, 주도적인 역할을 한 부산대에서는 교신저자인 조수인 교수 외에 한의학과 김홍래 석사과정생과 김효은 석사과정생이 각각 제1저자와 공동저자로 수행했고, 하버드대 의대 연구팀에서도 임지연 박사가 공동 제1저자, 김형환 교수가 공동 교신저자로 참여했다.

부산대 연구팀은 후속 연구에서 KMCAO와 LMCAO의 병리적인 변화의 분자적인 작용기전 차이를 확인하고, 향후 한약 자원들을 뇌질환에 사용하게 될 경우 허혈 또는 재관류에 의한 손상과정 중 어느 기전에 관여하는지 등을 더욱 면밀히 살필 계획이다.

한편 KMCAO와 LMCAO는 1980년대 후반에 흰쥐를 대상으로 처음 개발된 모델로, 최근에는 유전자 변형 생쥐의 활용 증가와 함께 두 방식 모두 생쥐에 적용되는 추세다. 하지만 병리학적 특성 차이에 대한 비교 연구는 매우 드물었으며, 이번 연구는 두 모델을 여러 월령의 생쥐에 적용한 세계적으로 드문 사례로 평가되고 있다.

![[지방선거 여론조사] 민주당이 8년만에 부-울-경 휩쓰나](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260105/art_1769741627_176x135.jpg)

![[유통통] 유통가 장악한 ‘이것’…‘두쫀쿠 열풍’의 명암](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260105/art_1769488418_176x135.jpg)

![[지방선거 여론조사] 민주당이 8년만에 부-울-경 휩쓰나](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260105/art_1769741627_78x71.jpg)