(CNB뉴스=신규성 기자) DGIST 전기전자컴퓨터공학과 최상현 교수팀이 차세대 반도체 소자로 주목받는 ‘멤리스터(memristor)’를 웨이퍼(wafer) 단위로 대규모 집적화하는 데 성공했다. 이번 연구는 기존 반도체의 한계를 넘어 인간 두뇌 수준의 고집적 인공지능(AI) 반도체 구현을 위한 새로운 기술 플랫폼을 제시한 성과로 평가된다.

인간의 두뇌는 약 1,000억 개의 뉴런과 100조 개의 시냅스로 구성되어 막대한 양의 정보를 병렬로 처리한다. 이를 모방한 ‘두뇌형 반도체(Brain-like AI chip)’는 차세대 AI 기술의 핵심 목표 중 하나지만, 현재의 반도체는 복잡한 회로 구조와 높은 전력 소비로 인해 두뇌 수준의 효율성에 도달하지 못하고 있다.

이 한계를 극복할 대안으로 주목받는 ‘멤리스터’는 전류의 흐름을 기억해 기억(memory)과 연산(computation)을 동시에 수행할 수 있는 반도체 소자다. 구조가 단순하고 집적도가 높아, 특히 크로스바(crossbar) 배열을 적용할 경우 기존 SRAM보다 수십 배 이상의 정보를 동일 면적에 저장할 수 있다.

하지만 기존 멤리스터 연구는 소규모 실험 수준에 머물렀다. 공정 복잡성, 낮은 수율, 전압 손실 및 전류 누설 등 기술적 한계로 인해 대면적 웨이퍼 수준의 대량 집적이 어려웠다.

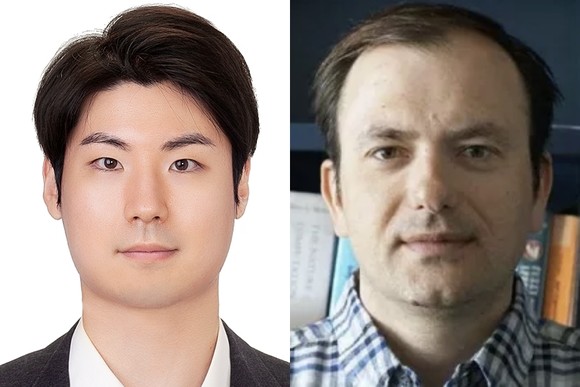

이에 최상현 교수팀은 미국 UC Santa Barbara의 Dmitri Strukov 교수팀과 협력해, ‘소재–소자–회로–알고리즘 공동 설계(Co-design)’ 접근법을 도입했다. 이를 통해 복잡한 제조 과정 없이도 4인치 웨이퍼 전면에 약 95%의 높은 수율을 달성한 멤리스터 크로스바 회로를 구현했다.

또한 수직으로 여러 층을 쌓는 3차원(3D) 적층 구조 구현에도 성공, 멤리스터 기반 회로가 향후 대규모 AI 연산 시스템으로 확장될 수 있는 가능성을 입증했다. 연구팀은 이 기술을 기반으로 한 스파이킹 뉴럴 네트워크(SNN) 실험에서 높은 연산 효율성과 안정적인 동작도 확인했다.

최상현 교수는 “이번 연구는 제한적이던 멤리스터 집적 기술의 실용화를 크게 앞당긴 성과”라며 “향후 차세대 AI 반도체 플랫폼 개발로 이어질 수 있을 것”이라고 밝혔다.

이번 연구는 미국국립과학재단(NSF), 한국산업기술진흥원, 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐으며, DGIST 최상현 교수가 제1저자 및 교신저자로 참여하고 UC Santa Barbara의 Dmitri Strukov 교수가 공동저자로 참여했다. 연구 결과는 세계적 권위의 학술지 ‘Nature Communications’에 게재됐다.

![[지방선거 여론조사] 민주당이 8년만에 부-울-경 휩쓰나](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260105/art_1769741627_176x135.jpg)

![[유통통] 유통가 장악한 ‘이것’…‘두쫀쿠 열풍’의 명암](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260105/art_1769488418_176x135.jpg)

![[지방선거 여론조사] 민주당이 8년만에 부-울-경 휩쓰나](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260105/art_1769741627_78x71.jpg)