호주 경제의 젖줄이자 주요 식량, 수자원의 공급원인 머리-달링 강. 머리-달링 강은 동부 뉴사우스웨일스주에서 머리 강과 달링강이 합류하고 21개 지류들이 연결되면서 곡창지대인 '머리-달링 분지'를 형성한다.

'머리-달링 분지'는 100만여㎢ 규모(호주 국토면적의 약 14%)로서 관개를 통한 농작물 생산량이 국가 수입의 39%를 차지한다.

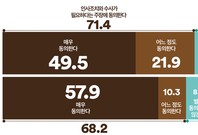

그러나 1980년대 이후 잦은 가뭄과 온난화 현상 및 각 주정부의 무분별한 농업 관개용수 공급 등으로 극심한 물부족 현상을 초래하면서 수자원이 감소하고 수질오염 및 염도증가 등 큰 위협에 직면했다.

이에따라 호주 정부는 2004년부터 수차례에 걸쳐 머리-달링 강 살리기 프로젝트를 추진중이나 갈수기 유량확보 등 문제점으로 사업성과가 미흡한 상황이다.

현재 2011년 착공을 목표로 장기적 국가 수자원 확보전략인 'Water for the Future'(총예산 100억불)을 추진중이다.

정부의 강 유역관리 대책 및 복원노력에도 불구하고 수자원 부족 문제와 습지 고갈 문제를 해결하지 못함으로써 수자원 보유량이 목표치의 1/6 수준에 그치는 등 미래 식량안보 위협까지 초래하고 있다.

또한 현재 머리-달링 강 저수량은 지난 9년간 가뭄으로 총저수량의 11% 미만이며, 2008~2009년 유량도 118년간 3번째로 낮은 수치를 기록함으로써 관개 및 식수난이 더욱 악화될 조짐을 보이고 있다.

특히 머리-달링 강 유역의 호수도 수위가 점점 낮아짐에따라 민물호수의 산성화가 진행되고 있어 생태환경에 큰 위협이 되고 있는 상황이다.

이같은 머리-달링 강 사업의 실패는 체계적인 정책이 부재했고, 정부 차원의 조정기능이 결여됐다는데 있다.

연방 정부가 농업 및 환경문제를 넘어 식량안보를 위협한다는 사실을 간과하고 임시 방편적인 정책 수단에 의존해왔기 때문이다.

또한 주정부에 물관리를 맡기고 필요시 연방 정부가 구매하는 '물 Buyback프로그램'을 운영, 종합 물 관리 및 지역개발 정책에 차질을 초래했다.

또한 범정부 차원의 협력과 주 정부간 조정작업 결여로 긴금사안 발생시 하위기관과 주정부의 신속하고 적극적인 대처가 불가능했기 때문이다.

이 사례는 지자체 등에 강관리를 일방적으로 맡길 경우, 관할권 문제 등으로 효과적이고 체계적 관리가 어려울 수 있다는 점을 시사하고 있다. 또한 정책 수립 초기단계부터 중앙·지방 정부 간 긴밀한 협력 시스템을 구축하고, 강 관리 정책에 최우선 순위를 부여하는 등 전략적 관리가 필요하다는 것을 주목해야 한다.

![[르포] 잊을 수 없는 그 여름···영화 ‘여름이 지나가면’ 시네토크](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20250832/art_1754440355_176x135.jpg)

![[내예기] HD한국조선해양, 국내 최초 ‘원자력 추진선’ 시대 연다](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20250831/art_1754008724_176x135.jpg)

![[연중기획-기업과나눔(169)] 보육지원부터 금융교육까지…하나금융그룹의 미래세대 응원가](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20250831/art_1754013537_176x135.jpg)