[기자수첩] 이재명-최동석, 손잡고 ‘국민에 궁둥이’ 공직행태 바로잡나

“인사혁신처부터 분권-자율-네트워크화 달성하고 전 부처로 확대”

최영태기자 |

2025.07.23 14:32:50

최영태기자 |

2025.07.23 14:32:50

이재명 대통령이 최애했다는 유튜브 채널 ‘최동석인사조직연구소’의 주인공 최동석 박사가 인사혁신처장으로 전격 발탁됐다. 지금은 모든 동영상이 내려졌지만 윤석열이 집권한 최근 3년간 이 채널을 운영해온 최 신임 처장은 동영상에서 정치인 이재명을 위해 눈물을 흘리고, 윤석열을 발탁하고 대통령이 되도록 방치한 혐의를 받는 문재인 전 대통령과 문파들을 “정치를 해서는 안 되는 사람들이 정치를 해서 대한민국이 이 꼴이 됐다”며 폭풍처럼 질타했다.

사정이 이러하니 일부에서는 최 처장이 이 대통령에게 ‘아부해 그 직위를 차지했다’며, 또 문파 정치인들은 “임명에 분노한다”는 반응을 보이고 있다.

필자 역시 최 처장 유튜브의 애청자였다. 탄탄한 논리와 실력을 바탕으로 한 그의 유튜브 강연은 ‘학문적 인간’(세상만사를 과학적 원인과 결과로 판단하고자 하는 인간형에 대한 최 처장의 표현)이라면 좋아하지 않을 수 없는 대상이었기 때문이었다.

최 처장 임명에 대한 뒷말들

의외의 인물이 요직에 발탁되면 사람들은 ‘임명자와의 개인적 인연’을 캐고 싶어한다. 아부나 연줄로 등용된 것 아닌지가 궁금해서이다. 그러나 그간의 강연을 통해 보면 최 처장은 자리를 탐하는 인물이 아니다.

자신의 인생과 유튜브 강연에 대해 그는 “내가 독일에서 배운 인사-조직적 방법론으로 한국 공무원 사회와 기업을 바꿔보려 노력했지만 거의 전혀 바뀌지 않는 모습을 보면서 ‘아, 내 인생은 헛됐구나’라는 결론을 내리고 은퇴했다. 하지만 윤석열 정권의 탄생을 보고 그간 정치에 전혀 관심을 기울이지 않은 내가 잘못했다는 생각에 정치인에 대한 인사-조직론적 분석을 시작했고, 유튜브라는 좋은 강연 수단이 생겨 내가 배운 내용을 후세들에게 폭넓게 전달해 좋은 한국을 만들기 위해 유튜브 채널을 시작했다”고 여러 차례 밝혔다.

그래서 일부 시비는 있지만 이 대통령이 최애한다는 최 처장은 앞으로 대통령의 든든한 지지를 바탕으로 한국 공직사회를 개혁하는 ‘인사 혁신’을 이룰 것이라는 희망을 품고, 그의 취임사를 들어봤다.

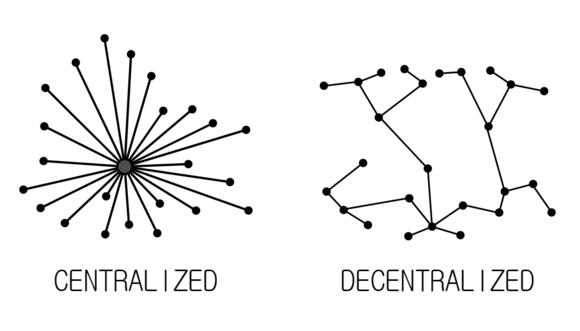

21일 취임사에서 그는 앞으로 세 가지를 이뤄나가자고 인사혁신처 공무원들에게 당부했다. 1. 분권화(Decentralization) 2. 자율성(Autonomy) 3. 네트워크化다.

우선 분권화다. 그는 분권화의 예로 ‘비트코인의 완벽한 탈중앙화’를 들었다. 한국은행이 한국의 모든 은행을 관리하듯, 직급별 권위주의로 윗사람이 아랫사람을 찍어누르라고 있는 것이 대한민국의 관료제인데, 분권화-탈중앙화를 공무원들에게 당부하다니 이게 말이 되나? 라는 의문의 들기 십상이다.

최 처장은 “이 분권화가 제일 어려운 과제”라면서도 그 핵심을 “모든 권한을 각각의 직무 담당자에게 돌려주는 것을 말한다”고 설명했다. 구체적으로는 “모든 공무원이 직위-계급 중심의 인사 행정에서 직무 중심의 인사 행정으로 패러다임을 바꿔야 한다”고 덧붙였다.

참패했던 독일군의 개혁에서 답을 찾다

‘직위에서 직무로’라는 최 처장의 제1 과제는, 그의 유튜브 강연 ‘독일군의 아우프트락스탁틱(Auftragstaktik) 개혁’을 들어보면 쉽게 이해된다. 흔히 독일군은 항상 막강했다고 착각하기 쉽지만, 1806년 프랑스-프로이센 전투에서 독일(프로이센)군은 나폴레옹의 프랑스군에게 어이없는 패배를 당한다. 프로이센 주력군(6만 명)이 프랑스의 2만 7천 명에게 패배했으니(아우어슈테트 전투) 말이다.

이 패배의 원인을 프로이센의 군대 개혁가들은 병사 개개인에서 찾는다. 프랑스 혁명으로 나라의 운명을 바꾼 프랑스의 병사들(이른바 ‘국민 군대’)이 “내 나라는 내가 지킨다”는 사기로 똘똘 뭉친 반면, 프로이센 군대는 전통에 따라 귀족 장교들이 용병들을 지휘했으니 아무리 병사 숫자가 많아도 지기 쉬웠다.

그래서 헬무트 폰 몰트케 참모총장 등 프로이센의 군사 개혁가들은 Auftragstaktik을 정립한다. Auftragstaktik은 영어로는 mission-type tactics 또는 mission command로, 그래서 한국어로는 ‘임무 중심 리더십’ 정도로 번역된다. 프랑스처럼 혁명을 겪은 뒤 국민 군대가 아니더라도 비슷하게 병사 개개인의 마음에 ‘프랑스 국민군 같은’ 마음을 심어주려면 명령-복종 관계가 아니라 병사 각자에게 ‘임무-직무’를 심어주고 상황에 따라 ‘자율적으로’ 판단해 전투 현장에 임하도록 하는 게 최선이라는 개혁을 몰트케 장군 등이 완성해 낸 것이었다. 그리고 이후 프로이센 군대는 1870년 프랑스와의 전쟁에서 승리한다.

그래서 Auftragstaktik, 즉 ‘임무 중심 리더십’을 공무원에 적용하면 공무원 각자에게 임무-직무를 부여하는 것이다. 예를 들자면 이런 식이다. 교량 안전을 책임지는 공무원에게는 “당신의 임무-직무는 교량의 안전 유지다”라고 분명하게 문서에 적어 알려주고(직무서 작성), 그에 대한 평가는 전적으로 교량 안전만으로 평가한다는 것이다.

한국은행에서의 20년 경험을 바탕으로 최 처장이 쓴 책인 ‘똑똑한 사람들의 멍청한 짓’에 나오는 한국 공무원들의 교량 안전 관리 실태를 한 번 들어보자

서울시의 담당 공무원들은 자신의 업무 처리(의사결정) 결과가 그 다리의 안전성 확보를 최우선으로 하는 최종 소비자에 의해 평가되지 않는다는 것을 잘 알고 있기 때문에 다리의 실질적인 보수관리에는 관심이 없고, 자신을 평가하는 서울시의 윗사람들에게만 잘 보이려는 유인이 발생합니다. 그러니 교량이 부실해질 수밖에 없습니다. (중략) 상관에게만 잘 보이면 유능한 사람으로 평가되는 원시적이고 야만적인 시스템은 지금 곧 폐기처분되어야 합니다.(118~119쪽)

직무 중심이 아니라 ‘윗사람 중심’으로 인사가 이뤄지니 공무원의 몸 자세는 이렇게 된다.

항상 상관의 얼굴을 쳐다보고 있으며 시민에게는 궁둥이만 내보이고 있습니다. 우리 사회의 고위공직자들 대부분은 기본적으로 시민이 원하는 것이 무엇인지를 생각하지 않습니다.(32쪽)

국민이 결정권자라면 국민 쪽으로 얼굴을 돌린 텐데, 결정권을 100% 윗사람이 갖고 있다면 국민에겐 궁둥이밖에 돌릴 게 없다는 이야기다.

국민에게 궁둥이를 내미는 이런 행태를 한국 국민은 지난 윤석열 정권에서 처참하게 봤으며, 현재는 한국의 법원-검찰의 태도에서도 보고 있다.

칼같은 직무서를 미리 만들어놓는 독일

이런 작태를 막기 위해 독일에서는 각 직급-직무에 따라 수백 페이지짜리 ‘직무서’를 만든다고 최 처장은 소개했다. 독일 연방 총리라면 총리가 해야 할 일, 해선 안 될 일, 일할 때의 절차 등을 모두 미리 정리해 책자로 만들어 놓는다는 것이다. 이렇게 칼같이 정해 놓아야 총리의 행동 반경을 ‘미리’ 제한해 놓을 수 있으며, 아돌프 히틀러 같은 괴물의 재탄생을 막을 수 있기 때문이다.

반면 한국의 대통령 뽑기는 여태껏 마치 '왕의 추대' 같았다. 선출된 대통령(=왕)이 세종-정조 같은 현군(賢君)이면 다행이었지만, 그렇지 않고 왕 자리에 오르는 것만이 목적이고 일단 오른 뒤에는 ‘이미 다’ 이루었기에 오로지 사익 추구 또는 편안히 잠만 자는 대통령들을 한국 국민들은 모셔봤다. 개명천지 21세기에 하늘만 쳐다보는 '천수답 농사'가 아닐 수 없다.

최 처장은 취임사에서 “분권화, 자율성, 네트워크라는 조직 설계 원리가 모든 행정 업무 처리 과정에서 실현되면, 피라미드형 계급 구조에서 네트워크형 수평 구조로 바뀌게 됩니다. 인사처부터 이렇게 바꿉시다. 다른 행정부처에도 도입될 수 있도록 하면, 행정 민주화가 이뤄집니다”라고 말했다. 인사혁신처가 어떤 내부 혁신을 이룰지, 그리고 이러한 혁신이 이 대통령의 지지에 힘입어 한국 정부의 모든 부처로 확대될 수 있을지 관심을 갖고 지켜볼 일이다.

최 처장이 당부한 두 번째 사항, 즉 ‘자율성’이 왜 필요한지는 앞의 ‘아우프트락스탁틱’ 설명에서 답을 알 수가 있을 것이다.

아래-위가 아니라 수평적-민주적인 공직 사회

그리고 마지막 세 번째 사항, 즉 ‘네트워크化’는 1-2번 사항이 완성된 뒤 필요한 마지막 과정이다. 이를 최 처장은 취임사에서 “분권화된 직무와 자율성이 확보되었다면, 반드시 네트워크가 만들어졌는지 확인해야 합니다. 자신의 직무 수행 과정에서 일이 진척될 때마다 그 사안과 관련된 이해관계자에게 반드시 피드백을 받아야 한다는 의미입니다. 모든 담당자가 자기 일에 전문성을 갖고 있다고 해도 주변의 이해관계자들로부터 피드백을 받아야 하고, 그 직무 담당자도 품앗이하듯 다른 직원의 일에 피드백해줘야 합니다. 이렇게 피드백을 서로 주고받는 선한 네트워크가 이뤄졌을 때, 집단지성의 빛을 발하게 되고 비로소 최소한의 행정 민주화가 이뤄지게 됩니다”라고 말했다.

공무원들끼리, 그리고 민원인들과도 피드백을 주고받는 관계가 이뤄져야(즉 지금처럼 오로지 상관 표정만 살피는 게 아니라) 행정 민주화가 이뤄진다는 당부다.

최 처장의 인사 혁신 원칙 1-2-3이 성공적으로 수행돼, 수적으로 절반도 안 되는 나폴레옹 군대에 완패당했던 모습 같은 현재 한국의 공무원 사회가, 몰트게 장군의 개혁 뒤 연전연승한 독일군처럼 민주적이고 효율적인 모습으로 재탄생할 수 있을지 기대 가득한 마음으로 쳐다본다.

![[구병두의 세상읽기] “평범한 AI는 가라”…‘피지컬 AI’ 시대 열렸다](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260105/art_1769567731_176x135.jpg)