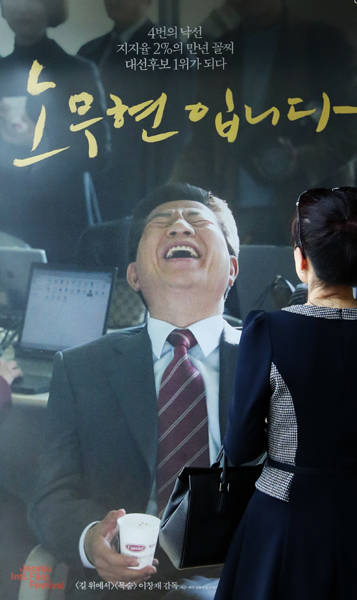

영화 ‘노무현입니다’를 봤다. 남은 좌석이 없을 정도로 매진사례다. 다큐멘터리 영화에 쏠린 관심이 놀랍다.

영화 ‘노무현입니다’를 봤다. 남은 좌석이 없을 정도로 매진사례다. 다큐멘터리 영화에 쏠린 관심이 놀랍다.

영화 제작자는 팟캐스트에서 이런 말을 했다. “영화를 보면서 많이들 우는데, 특히 평소에는 잘 안 우는 기자들이 언론 시사회 때 일반인보다도 더 많이 울어 놀랐다”는 말이었다. 그래서 이 영화는 별로 보러 가고 싶지 않았다. 유별나게 더 많이 울까 걱정돼서였다.

물론 많이들 울었다. 특히 옆자리에 앉은 젊은 여성은 영화 후반의 노무현 장례식을 보여주는 장면에서 목에서 컥컥 소리가 날 정도로 많이 울었다. 노란색 풍선이 가득 찬 취임식 장면이, 역시 노란색 풍선으로 가득 찬 영결식 장면으로 바뀔 땐 남자들의 욕설도 일부 터져 나왔다. 노무현을 죽인 사람들에 대한 분노였다.

필자도 많이 울었지만, 당초 걱정보다는 덜 울었다. 감정을 북돋으면서도 여러 생각할 거리를 던져 주는 영화라서, 그냥 목 놓아 울기보다는, 흐르는 눈물을 닦으면서 이런 저런 생각을 할 수 있었기 때문이다.

▲2002년 대선에서 당시 노무현 후보를 헌신적으로 지원해 끝내 대통령으로 만들고야 만 노사모 회원들은 영화 ‘노무현입니다’의 또 다른 주인공들이다. 사진은 영화 홍보 영상 중 한 장면.(사진=연합뉴스)

노무현과 노사모 더블캐스팅

대개 특정인을 주인공으로 한 다큐멘터리 영화는 그 주인공에 초점이 맞춘다. 하지만 이 영화는 그렇지 않다. 물론 주인공은 노무현이지만, 또 다른 주인공이 있다. 바로 노사모다. 누가 모은 것도 아니고, 누가 촛불을 사주면서 동참하라고 일당을 준 것도 아닌데도 2002년 당시에 자기 시간과 열정을 쏟아부어가면서 노무현을 대통령을 만들어내고야 만 사람들이 또 하나의 주인공으로서 이 영화에 나온다.

그래서 이 영화를 만든 사람들이 주목한 내용은 현재의 한국 상황과 절묘하게 맞아떨어진다. 2002년의 그들이 온갖 난관에도 불구하고 노무현을 대통령으로 만들었듯이, 15년 후의 한국인들 역시 온갖 난관을 무릅쓰고 박근혜 전 대통령을 권좌에서 끌어내리고 고 노무현의 친구인 문재인을 새 대통령으로 만들었기 때문이다. 2002년의 두 주역이 노무현+노사모였다면, 2017년 한국의 주인공은 문재인+탄핵시민이다.

바야흐로 ‘시민의 힘’이 정치권에 넘실대고 있다. 총리와 새 장관 내정자들을 심사하는 국회 청문위원들에게 이른바 ‘문자폭탄’이 던져지는 현실에 정치인들은 당황하고 있다. 총리-장관 후보자의 아들 병역 문제나 위장전입 문제를 야당 청문위원들이 문제 삼을라치면(청문위원으로서 당연히 해야 하는 일임에도 불구하고) 시민들이 팩트체킹을 거친 뒤 “당신 아들, 당신 자신에게는 더 큰 문제가 있지 않느냐”면서 비난 문자를 보내는 상황은 대한민국에서 인사 청문회 제도가 생긴 뒤 처음 벌어지는 장면 같다. 국회의원들이 더 이상 우러러봄의 대상이 아니라 “내가 일 시키려고 뽑은 당신”이란 대의정치 제도의 원정신으로 돌아가는 듯한 양상이다.

5월 9일 이전의 한국에서 정치인은 ‘성공한 사람’ ‘나보다 잘나도 한참 잘난 사람’ ‘내가 함부로 말을 걸어선 안 되는 사람’들이었다. 잘나지 않고, 성공하지 못한 사람은 국회의원이 될 수 없었다. 이번 선거를 앞두고 80대 노인으로부터 들었던 다음과 같은 말이 아직도 귀에 쟁쟁하다. “좋은 대학(서울대학) 나오고 똑똑한 사람을 대통령으로 뽑아야 해. 그리고 투표 때나 유권자가 힘을 발휘하는 거지, 선거가 끝나면 뽑힌 사람에게 복종해야 해.” 선거란 결국 서울대 나온 엘리트 중에서 백성을 '다스릴' 만한 사람을 뽑아드리는 절차이고, 일단 그 절차가 끝나면 국민들은 나대지 말고 찌그러져야 한다는 의견이 놀라웠다.

▲영화 ‘노무현입니다’ 포스터를 바라보는 한 시민. (사진=연합뉴스)

이렇게 생각하는 한국인은 아직도 일부 남아 있지만(박근혜 사저 앞에서 “마마”라고 외치며 절하고 우는 사람이 있으니), 5월 9일 이후에는 그 비율이 훨씬 줄어들었고, 앞으로 더 줄어들 것으로 보인다. 바야흐로 정치인 해먹기 힘든 세상이, 유럽에서처럼 이제 한국에도 도래한 셈이다.

영화와 그 영화를 보는 관객들의 눈물과 탄식을 듣고 나니 지난 5월 23일 박근혜 전 대통령의 첫 정식 재판을 방청하러 법원을 찾았다는 전 대통령의 동생 박근령 씨의 말이 생각난다. 근령 씨는 “(박 전 대통령의) 민낯을 보니 마음이 아프다. 흉악범도 아니고 중죄자도 아닌데 너무 잔인하다는 생각이 든다. 머리라도 하실 수 있도록… 공인으로 사는 분들은 그런 것이라도 허락해줬으면 한다"고 말했다고 연합뉴스가 보도했다.

근령 씨의 말 중에서도 특히 ‘잔인하다’는 말에 꽂혔다. 잔인(殘忍)이라는 한자에서 잔(殘) 자는 ‘해친다’는 뜻이므로 어렵지 않다. 문제는 인(忍) 자다. 여기에 왜 ‘참을 인’ 자가 붙는지 헷갈린다. 그래서 인터넷으로 한자의 뜻을 찾아보니, ‘칼을 마음(심장) 위에 올려놓았으므로 못 참을 게 없다’는 식으로 글자 풀이를 한다. 마음 심(心) 위에 칼(刀)을 올려놓은 모양으로 보는 해석이다.

忍의 윗부분, 즉 刃에는 칼이란 뜻이 있지만, 더 멋있는 해석도 있다. 刃 자는 칼 刀에 한 획을 더해 ‘피 묻은 칼’을 형상화했다는 해석이다. 한번 사용해 피 묻은 칼을 심장 위에 얹거나 마음 속에 품었다는 뜻이라니 그 의미가 확 와 닿는다.

피 묻은 칼을 보는 건 힘들다. 그러니 엄청 참아야 한다. 반대로 피 묻은 칼을 마음에 품고 있으려면 참기도 잘 참아야 하지만 마음이 아주 모진 사람이라야 할 것 같다. 그래서 일본의 자객을 닌자(忍者)라고 했나 보다. 칼을 수시로 사용하는 그들이니, 피 묻은 칼을 가슴에 품는 일이 흔했을 테고 그래서 피묻은 칼을 마음 또는 품속에 품은 자들을 닌자(忍者)라고 했으려나?

피 묻은 칼을 보는 건 힘들다. 그러니 엄청 참아야 한다. 반대로 피 묻은 칼을 마음에 품고 있으려면 참기도 잘 참아야 하지만 마음이 아주 모진 사람이라야 할 것 같다. 그래서 일본의 자객을 닌자(忍者)라고 했나 보다. 칼을 수시로 사용하는 그들이니, 피 묻은 칼을 가슴에 품는 일이 흔했을 테고 그래서 피묻은 칼을 마음 또는 품속에 품은 자들을 닌자(忍者)라고 했으려나?

글자 설명이 길었지만, 요즘 한국인의 마음이 이처럼 피 묻은 칼을 품은 상태가 아닌가 생각해본다. 청와대 대통령이라는 절대권력을, 온갖 방해공작에도 불구하고(주요 정치인과 대선주자들의, 그리고 수사당국과 심판정의 갈팡질팡에도 불구하고) 오로지 국민의 힘만으로 끄집어내린 것이 2017년의 한국인이다. 그리고 요즘 그 한국인들은 한번 사용해서 이미 피가 묻은 칼을 아직 칼집 속에 되돌려 넣지 못하는 것 같다. 박근혜 전 대통령이 자신에 대해 내려진 18가지 혐의를 모두 부인하고 있으니 아직 칼을 집어넣을 때가 아니라서 그런 것 같다. 그렇게 피 묻은 칼을 품은 사람들의 마음과 반응을, 영화 ‘노무현입니다’를 찾는 사람들에서 읽어본다.

13년 전에도 언니 만나지 못했던 박근령 씨는 이번에도

박근령 씨는 5월 23일 박 전 대통령의 법정을 찾았지만 방청권이 없어서 재판정에는 들어가지 못했다고 한다. 그러면서도 올림머리도 못하게 하는 사법당국을 “잔인하다”고 했다. 그러면서 그녀는 박 전 대통령을 “면회하지는 못했다. 면회하면 울게 되는데 그런 시간도 아깝다는 생각이 든다. 누구는 만나고 누구는 못 만나면 안 되기 때문”이라고 말했다고 연합뉴스는 보도했다.

박근령 씨는 5월 23일 박 전 대통령의 법정을 찾았지만 방청권이 없어서 재판정에는 들어가지 못했다고 한다. 그러면서도 올림머리도 못하게 하는 사법당국을 “잔인하다”고 했다. 그러면서 그녀는 박 전 대통령을 “면회하지는 못했다. 면회하면 울게 되는데 그런 시간도 아깝다는 생각이 든다. 누구는 만나고 누구는 못 만나면 안 되기 때문”이라고 말했다고 연합뉴스는 보도했다.

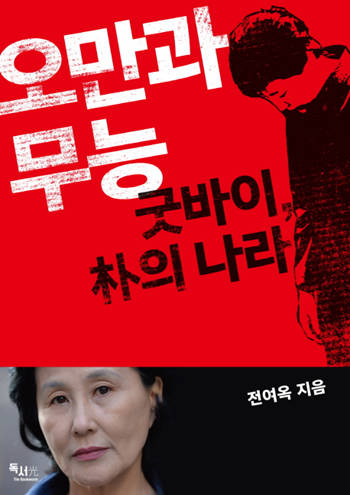

동생이지만 면회를 못했다는 소리를 들으니, 전여옥 전 의원이 최근에 펴낸 ‘오만과 무능 - 굿바이, 박의 나라’에 나오는 관련 일화가 생각난다. 2004년 4월 총선 때 당시 박근혜 한나라당 대표의 유세 현장에 박근령 씨가 며칠째 와서 박 전 대통령의 연설을 지켜봤지만 언니 박근혜는 아는 척을 전혀 하지 않았다고 한다. 그래서 하루는 전여옥 의원이 “대표님, 동생분이 며칠째 유세 현장에 오셨어요. 알고 계시죠?”라고 물었단다. 그랬더니 박근혜 당시 대표의 얼굴에 ‘싸-’ 하고 얼음이 끼면서 “난 못 봤어요”라고 역시 얼음 낀 목소리로 대답하더라는 전언이 이 책의 242쪽에 쓰여 있다. 그리고 당시 안봉근 비서는 전여옥에게 “대표님, 동생 분들 안 좋아하십니다. 이야기 아예 하지 마세요”라고 충고했다고 한다.

2004년이나 지금이나 동생 박근령 씨는 언니 박근혜로의 접근이 자유자재로 안 되면서도 “잔인하다”는 평가는 국민 또는 사법당국에 내렸다. 잔인한 쪽을 고르는 방향이 잘못된 듯 하다.

바야흐로 한국 유권자들이 忍해진 시대가 왔다. 정치인들은 조심할지어다. 이때 忍의 발음은, 정치인들이 온갖 못나고 못된 짓을 해도 참고 참고 또 참아온 한국말의 "인"이 아니라, 일본어 '닌자'처럼 겁나는 뜻을 품고 있는 "닌" 발음으로 읽을만한 측면이 있기 때문이다.

![[여론조사꽃] 국힘 지지층 4명 중 1명 “내란-김건희 2차 특검 필요”](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20251252/art_1766540493_176x135.jpg)

![[리얼미터-꽃]](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20251252/art_1766454423_176x135.jpg)

![[여론조사꽃] 국힘 지지층 4명 중 1명 “내란-김건희 2차 특검 필요”](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20251252/art_1766540493_78x71.jpg)