문재인 정부는 4차 산업혁명 시대에 대비한 혁신성장에 경제정책의 무게를 두고 있다. 이를 위해 여러 산업분야에서 제도 개혁을 추진하고 있다. 이에 CNB는 주요 기업정책을 분야별, 이슈별로 나눠 연재하고 있다. 이번 주제는 대주주에 대한 의결권 제한(3%룰) 논란이다. (CNB=이성호 기자)

감사 선임때 대주주 의결권 제한

주총 의결정족수 미달 사태 유발

여권에선 완화 아닌 강화 움직임

공 넘겨받은 21대국회 선택 주목

재계에서 대주주에 대한 의결권 제한(3%룰)을 폐지하라는 목소리가 끊임없이 나오고 있다.

현행 상법상 주주총회에서 재무제표·임원 보수 한도 승인, 이사 선임 등은 발행주식총수의 4분의 1 이상이 찬성하고 출석주식수의 과반수가 찬성해야 한다. 이때 의결 주식수 제한은 없다. 가진 지분만큼 의결권을 행사할 수 있다.

그러나 유독 감사를 선임할 때는 대주주의 의결권을 3%(최대주주 및 특수관계인 합산 3%)로 제한하고 있다. 그 외 주주 또한 개별 3%로 의결권을 묶어 놨다. 감사 및 감사위원은 이사의 업무집행을 감시·감독하는 역할을 수행하므로 대주주로부터 독립성을 보장받아야 하기 때문이다.

하지만 경제계에서는 부작용을 호소하고 있다.

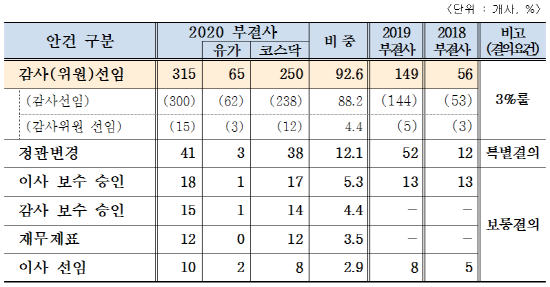

한국상장회사협의회·코스닥협회가 지난 3월 31일까지 2019사업연도 12월 결산 상장회사 총 2029개사(유가 754개사, 코스닥 1275개사)의 정기주주총회 개최 현황을 조사한 결과 340개사(16.8%)에서 안건이 부결된 것으로 집계됐다.

340개사(유가증권 66개사, 코스닥 274개사)의 부결안건 중 감사(위원) 선임이 315건으로 전체의 92.6%나 차지했다. 무엇보다 대주주가 아무리 많은 주식을 보유하고 있어도, 또 그 친족(특수관계인)까지 포함해 3%룰에 발목을 잡혀 의결정족수를 채우기 쉽지 않은 탓이 컸다.

지난해의 경우에도 주총 부결사는 188개사로 안건 238건 중에서 감사(위원) 선임이 149건(62.6%)으로 가장 많았다.

재계 “경영권 위협…폐지해야”

이에 경제계에서는 제도개선을 촉구하고 있다. 상장회사협의회는 최근 3%룰을 폐지해 달라고 정부에 건의서를 제출했다. 대주주 의결권에 대한 제한은 세계적으로 유례를 찾을 수 없는 제도라는 것.

한국경영자총협회(경총)도 지난 3월 국회에 제출한 경영계 요구를 담은 경제·노동 분야 40대 입법 개선과제에 포함시켜, 기업 경영의 안정성과 영속성 확보를 위해 감사(위원) 선임 시 최대주주가 보유한 주식 지분 중 3%만 의결권을 인정하는 것을 없애야 한다고 건의했다.

특히 재계에서는 감사위원도 이사로서 이사회의 주요 결정에 참여한다며, 투기 자본에 의해 경영권이 위협받을 수 있다는 점을 우려하고 있다. 과거 SK와 소버린의 경영권 분쟁 때, 소버린이 소유한 SK 주식 14.99%를 쪼개 각 2.99%씩 나눠갖게 해 모든 의결권을 행사했지만 SK 최대주주 측은 3%밖에 의결권을 행사할 수밖에 없었던 사례가 대표적이다.

사정이 이런 가운데 상근감사를 두는 대신에 설치하는 ‘감사위원회’ 또한 논란이다.

상법에 따라 현대자동차, SK하이닉스, 포스코, 기아자동차, 삼성물산, 현대제철, LG전자, 현대모비스, LG디스플레이, 대한항공, SK텔레콤, 롯데쇼핑, 카카오, 네이버, 아모레퍼시픽, 호텔신라, 삼성전자,신세계, 지역난방공사, KB금융, 삼성카드, OCI, 에쓰오일, SK이노베이션, 효성, KT&G, 롯데케미칼, 롯데칠성음료, CJ ENM, 넷마블, 삼성전기, 금호타이어, 한온시스템, 한국전력공사, 한국가스공사, 하나금융, 현대해상 등 자산 2조원 이상의 상장회사는 감사위원회 설치를 의무화하고 있다.

예를 들어 한진의 경우 자산총액이 2조원을 넘어서자 지난 2019년 감사위원회를 도입했다. 한진 관계자는 CNB에 “현재 자산은 현재 3조5000억원 수준으로 지난해 3월 경영투명성 및 지배구조 개선을 위해 사외이사 3명으로 구성된 감사위원회를 구성했다”며 “회사의 회계와 업무를 감시하고 이사회가 위임한 사항을 처리하는 기능을 수행하고 있다”고 말했다.

그러나 감사위원회 제도 역시 역차별적 요소가 있다는 지적이 일고 있다.

감사위원회 의무설치회사의 경우 비의무회사와 규제 적용이 다른데 먼저 사내이사 감사위원을 뽑을 때는 마찬가지로 3%룰이 적용된다. 반면 사외이사 감사위원을 선출할 때는 모든 개별 주주의 의결권을 3%까지로 제한(최대주주 및 특수관계인의 지분을 합산하지 않음)하고 있다.

이에 재계에서는 기업에 대한 권한과 책임이 동일한 감사위원 간 차별적으로 3%룰을 적용하는 것은 규제의 일관성·정합성이 미흡하고, 결국 최대주주의 의결권만을 제한해 적대적 M&A 등 경영권 위협세력이 연합해 감사 또는 감사위원을 선임하는 역효과를 발생할 것이라 주장하고 있다.

일부 주주 또는 단체 등 특정이해관계자의 입장을 대변하는 이사가 감사위원으로 선임되는 오·남용가능성을 막을 방법이 없다는 얘기다.

깨기 쉽지 않은 ‘3%룰’

이처럼 경제계의 불만이 목까지 차올랐지만 상법 제정 당시부터 유지해온 3%룰이 깨질지는 미지수다. 20대 국회에 3%룰을 폐기토록 하는 관련법이 계류돼 있었지만 제대로된 찬반 논의가 전혀 이뤄지지 못했다.

더구나 정부는 상법을 개정하되 오히려 강화하는 쪽에 무게를 뒀었다. 이른바 일반 이사와 감사위원이 되는 이사를 따로 선출토록 하는 ‘감사위원 분리선임’ 카드다.

이 카드가 등장한 배경은 3%룰의 사각지대 때문이다. 감사위원은 이사로 선임된 자 중에서 맡기는 일괄선임 방식이다. 하지만 이 방식에서는 감사위원이 되려면 먼저 이사가 돼야 하며, 이사 선출 단계에서는 대주주의 의결권이 제한되지 않으므로 사실상 3%룰이 작동하지 않는 맹점이 있다. 즉, 룰을 벗어나 대주주의 영향력이 미치고 있어 실효성이 없다는 비판이 나온다.

이에 정부에서는 감사위원 중 1명 이상을 분리해 따로 뽑아 3%룰을 적용시키려고 상법 개정을 추진했지만, 법안 심의는 진전이 없었다. 곧 20대 국회가 종료됨에 따라 21대 국회에서 새판을 다시 짜야하는 상황이다.

경총·대한상공회의소 등에서는 이를 두고 ‘엎친 데 덮친 격’으로 본다. 경영권 방어가 어렵다며 3%룰을 아예 폐지해야 한다는 입장이다.

이 같은 경제계를 바라보는 시민단체들의 입장은 싸늘하다. 참여연대 관계자는 CNB에 “3%룰을 없애라고 하는 주장하는 것은 대주주 입맛에 맞게 감사를 뽑아야 하는데 그러지 못하고 있다는 것을 반증하는 것뿐으로 올바른 해결방법이 아니다”며 “정족수를 채우지 못해서 감사 선임 안건이 부결됐다면 전자투표제를 도입해 더욱 활성화시키는 방안 등을 찾으면 된다”고 일축했다.

결국 공은 21대 국회로 넘어갔다. 개원과 함께 입법 논의가 이뤄질지 주목된다.

(CNB=이성호 기자)

[관련기사]

[연중기획-기업정책 핫이슈①] 구멍 난 ‘일감몰아주기’ 규제…법망 조여질까

[연중기획-기업정책 핫이슈②] 베일 가려진 금융권 ‘가산금리’의 비밀

[연중기획-기업정책 핫이슈③] 회사 망하면 대표가 신불자 되는 연대보증제…폐지 안하나 못하나

[연중기획-기업정책 핫이슈④] 동전의 양면…중소기업 ‘연대보증 폐지’ 후폭풍

[연중기획-기업정책 핫이슈⑤] 재벌 들러리 된 공익법인, 나홀로 날 때 됐다

[연중기획-기업정책 핫이슈⑥] 인터넷전문은행, ‘은산분리’ 족쇄 풀리나

[연중기획-기업정책 핫이슈⑦] 인터넷전문은행, ‘재벌개혁 vs 핀테크’ 갈림길

[연중기획-기업정책 핫이슈⑧] 제2의 ‘아이폰 고의 성능저하 사건’, 법으로 막는다

[연중기획-기업정책 핫이슈⑨] ‘BMW 화재’ 후폭풍…‘징벌적 손해배상제’ 속도 내나

[연중기획-기업정책 핫이슈⑩] 특허권 침해하면 10배 배상? ‘침묵의 카르텔’ 깨질까

[연중기획-기업정책 핫이슈⑪] 공정위 ‘전속고발권’의 두 얼굴

[연중기획-기업정책 핫이슈⑫] CU·GS25·세븐일레븐…추석 개점 ‘동전의 양면’

[연중기획-기업정책 핫이슈⑬] 국민연금의 일본 전범기업 투자, 왜 계속되나

[연중기획-기업정책 핫이슈⑭] 1999년 폐지된 ‘상품권법’ 부활? 찬반 논란 “왜”

[연중기획-기업정책 핫이슈⑮] 공매도 판 키운 국민연금…주식대여 접은 속내

[연중기획-기업정책 핫이슈⑯] 시중은행 ‘금리인하요구권’은 빛 좋은 개살구?

[연중기획-기업정책 핫이슈⑰] 숨통 트인 케이뱅크…대주주 적격성 논란은 ‘진행형’

[연중기획-기업정책 핫이슈⑱] 국회가 ‘재벌 경영권 보호’에 나선 이유

[연중기획-기업정책 핫이슈⑲] 재계, ‘독약’을 원한다? ‘포이즌 필’ 촉구하는 내막

[연중기획-기업정책 핫이슈⑳] ‘가맹점 단체협상권’ 카드수수료 분쟁 해법 될까

[연중기획-기업정책 핫이슈㉑] ‘가해기업의 자료제출 거부’ 법으로 막는다

[연중기획-기업정책 핫이슈㉒] 재벌개혁 공룡 ‘공정거래법 전부개정안’을 말하다

[연중기획-기업정책 핫이슈(23)] 잠자고 있는 ‘다중대표소송제’ 올해 깨어나나

[연중기획-기업정책 핫이슈(24)] 재계 초긴장 ‘집중투표제’…양날의 검

[연중기획-기업정책 핫이슈(25)] 빛바랜 문재인 공약…‘노동이사제’ 산으로 가나

[연중기획-기업정책 핫이슈(26)] “감사 따로 뽑자” 대주주 견제 ‘뜨거운 감자’

[연중기획-기업정책 핫이슈(27)] 기로에 선 ‘증권거래세’…주식시장 ‘뜨거운 감자’

[연중기획-기업정책 핫이슈(28)] 산업·수출입은행 이전, ‘텃밭 챙기기’ 논란

[연중기획-기업정책 핫이슈(29)] 대출금리 손본다지만…판단기준 모호해 ‘논란’

[연중기획-기업정책 핫이슈(30)] 정치권 외풍에 흔들리는 국민연금

[연중기획-기업정책 핫이슈(31)] 금융위, 사법권 본격 발동…문제는 없나

[연중기획-기업정책 핫이슈(32)] ‘전자투표제’ 여전히 빛 못보는 이유

[연중기획-기업정책 핫이슈(33)] 감사 선임 ‘3%룰’…엇갈리는 시선

[연중기획-기업정책 핫이슈(34)] 뒤로 가는 재벌개혁…핵심법안들 올스톱 “왜”

[연중기획-기업정책 핫이슈(35)] ‘실수로 잘못 보낸 돈’ 정부가 책임진다?

[연중기획-기업정책 핫이슈(36)] “낼까 말까” 상속세에 발목 잡힌 총수들

[연중기획-기업정책 핫이슈(37)] 또 뒷북…인터넷은행 대주주 자격 완화 ‘논란’

[연중기획-기업정책 핫이슈(38)] 고액연봉자 공개 어디까지? 알권리 vs 경영권 침해

[연중기획-기업정책 핫이슈(39)] ‘비리 총수 경영복귀 NO’ 재벌개혁 첫단추 꿰어졌나

[연중기획-기업정책 핫이슈(40)] 또 의료민영화 유령이…8년 묵은 서발법, 찬반 “왜”

[연중기획-기업정책 핫이슈(41)] 인터넷은행, 끝없는 논란 “왜”

[연중기획-기업정책 핫이슈(42)] 4차산업혁명인데 아직 종이서류? ‘보험청구 전산화’ 논란

[연중기획-기업정책 핫이슈(43)] 대형마트 ‘추석 의무휴업일’ 논란…노동자 쉴 권리는?

[연중기획-기업정책 핫이슈(44)] ‘보험 약관’ 누가 만드나…작성 주체 논란

[연중기획-기업정책 핫이슈(45)] “의원님들 지역구로?” 국책은행 지방이전 논란

[연중기획-기업정책 핫이슈(46)] “기업 간 지원” vs “사익편취”…내부거래 논란 언제까지

[연중기획-기업정책 핫이슈(47)]법 사각지대 대기업 공익법인, ‘까방권’ 논란

[연중기획-기업정책 핫이슈(48)] 택배기사는 사업자? 사각지대 해결책 ‘동상이몽’

[연중기획-기업정책 핫이슈(49)] 규제 풀수도 안풀수도…문재인 정부 ‘인터넷은행 딜레마’

[연중기획-기업정책 핫이슈(50)] 천당·지옥 오가는 ‘위험 펀드’ 대책은?

[연중기획-기업정책 핫이슈(51)] 아시아나·대한항공…마일리지 논란 “왜”

[연중기획-기업정책 핫이슈(52)] 女이사 고작 1명 의무화…변죽만 울린 ‘여성임원 할당제’

[연중기획-기업정책 핫이슈(53)] 건설업계 ‘외국인 불법고용’ 누가 책임지나

[연중기획-기업정책 핫이슈(54)] 인터넷은행 또 특혜 시비…거센 반대 왜?

[연중기획-기업정책 핫이슈(55)] 변죽만 울린 재벌개혁 법안들

[연중기획-기업정책 핫이슈(56)] 찬반 뜨거웠지만…변죽만 울리고 끝나나

[연중기획-기업정책 핫이슈(57)] ‘초간편’ 기업은행장 임명…‘낙하산’ 막을 길은?

[연중기획-기업정책 핫이슈(58)] ‘노동자 추천 이사’ 기업은행 닻 올리나

[연중기획-기업정책 핫이슈(59)] 내 몸 상태 어디까지 알려? ‘보험계약 고지 의무’ 논란

![[생생르포] ‘뉴욕의 감성을 담다’…스타벅스 ‘장충라운지R점’ 팝업 가보니](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260102/art_1767918686_176x135.jpg)

![[뉴스텔링] ‘김병기-빗썸 이재원’ 석연찮은 저녁 회동…그날 무슨일 있었나](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260103/art_1768294364_176x135.jpg)

![[생생르포] ‘뉴욕의 감성을 담다’…스타벅스 ‘장충라운지R점’ 팝업 가보니](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260102/art_1767918686_78x71.jpg)